Présentation

Je m’appelle Issiakha Doucouré, je suis éducateur spécialisé diplômé d’État, titulaire d’un diplôme d’ingénierie sociale (DEIS) et d’un Master 2 en recherche en travail social.

Depuis plus de vingt ans, je m’investis auprès des jeunes et des publics dits « incassables », dans le champ de la protection de l’enfance et du médico-social. Je suis né au Sénégal et arrivé en France à l’âge de trois ans. Cette double appartenance m’a profondément marqué : l’Afrique reste pour moi une terre-mère, une source de fierté et d’inspiration inépuisable. J’aimerais y retourner pour y développer des projets éducatifs et sociaux, convaincu que l’avenir de l’humanité se joue aussi sur ce continent.

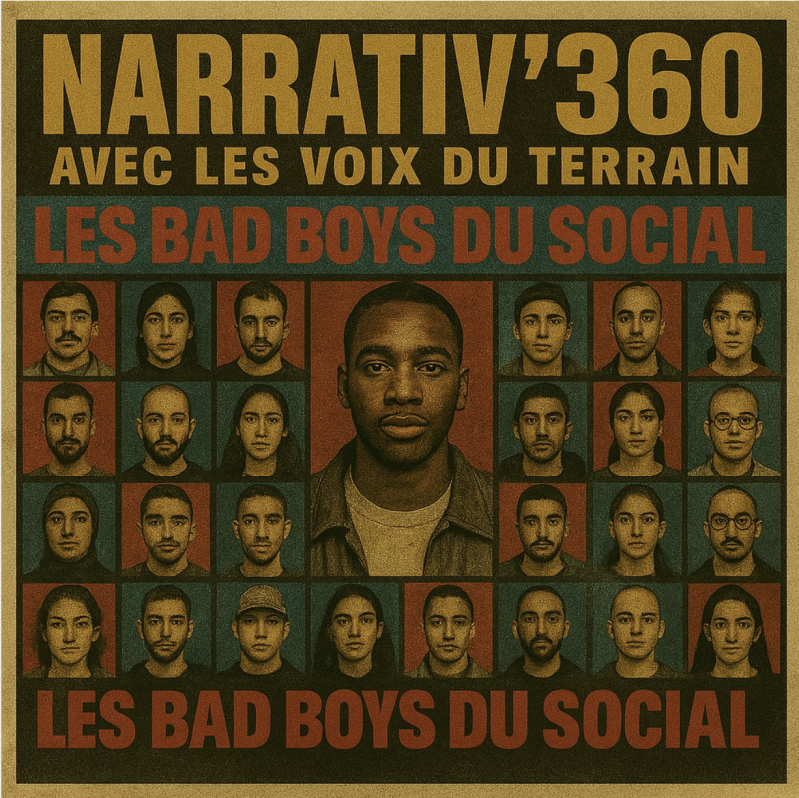

Je suis sensible aux dynamiques panafricanistes actuelles : elles restent parfois superficielles, mais je garde espoir qu’elles ouvrent la voie à de véritables transformations. J’ai fondé Narrativ’360, un dispositif qui place le podcast participatif et la création médiatique au cœur de l’action sociale. Mon credo est simple : « Quand la parole devient pouvoir ». Je crois que les récits peuvent transformer des vies, recréer du lien et bâtir des ponts entre l’Afrique, l’Europe et les diasporas.

Jombelek : Selon vous, quels nouveaux récits africains doivent émerger pour répondre aux défis de demain et dépasser les grilles de lecture héritées de l’Europe ?

Issiakha D. : L’Afrique doit raconter son présent, mais sans oublier son passé. Un proverbe africain dit : «Pour savoir où l’on va, il faut connaître d’où l’on vient.» Les récits qui ont forgé la fierté africaine, notamment noire, sont trop peu connus, alors qu’ils pourraient nourrir l’imaginaire des nouvelles générations. Il ne s’agit pas d’un enfermement identitaire, mais au contraire d’une ouverture. Chaque peuple, chaque région ont leur histoire, et c’est cette singularité qui suscite la curiosité et donne envie d’aller vers l’autre. Retrouver cette mémoire, valoriser les figures et les épopées africaines, c’est aussi se remettre à égalité avec les autres récits mondialement reconnus.

Jombelek : Dans un contexte mondialisé où les récits circulent instantanément, comment distinguer une voix locale authentique d’un récit façonné par des standards internationaux ?

Issiakha D. : Une voix locale n’est jamais “pure” elle est métissée, enracinée et consciente de son lieu d’appartenance. Pour moi, c’est une question d’identité, mais pas au sens fermé que certains détournent. L’identité n’est pas un mur, c’est une fenêtre. Dire qui l’on est, dans sa langue, sa culture, ses codes, c’est donner aux autres les moyens de comprendre et de rencontrer. Et c’est dans cette rencontre, faite de curiosité et de respect, que naît l’harmonie.

Jombelek : L’Afrique connaît une urbanisation accélérée : quelles histoires inédites cette promiscuité urbaine fait naître et comment les mettre en valeur ?

Issiakha D. : Les mégalopoles africaines bouillonnent de jeunesse et de créativité. À Kinshasa, 70 % des habitants ont moins de 25 ans. Les histoires inédites sont celles des solidarités de rue, des « sapeurs », du digital informel (mobile money, e-commerce de quartier). Ces récits doivent être captés avant d’être avalés par les images stéréotypées d’une « ville-chaos ».

Jombelek : Comment l’Europe peut-elle apprendre des expériences narratives africaines, notamment dans la manière de traiter les fractures sociales ou intergénérationnelles ?

Issiakha D. : L’Europe traverse une crise de sens, avec beaucoup d’isolement et une tendance à réduire les individus à de simples consommateurs. L’Afrique, malgré ses difficultés, garde une forte

conscience des liens humains. Chez nous, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. La parole, la transmission, le respect des anciens, ce sont des valeurs vivantes. L’Europe gagnerait à réapprendre cette dimension relationnelle et spirituelle que l’Afrique, en tant que terre mère, n’a jamais cessé de porter.

Jombelek : Vous parlez souvent d’« espaces de parole ». Dans un monde saturé par les discours, comment éviter que ces espaces ne deviennent des lieux de simple consommation médiatique ?

Issiakha D. : Avec les réseaux sociaux, c’est difficile d’y échapper. Beaucoup d’espaces de parole deviennent des produits monétisés. Mais il ne faut pas se tromper de démarche. Oui, un modèle économique est nécessaire pour durer, mais il doit rester au service du collectif. Dans mon travail avec Narrativ’360, je passe par les structures médico-sociales ou éducatives, pour inscrire la parole dans une dynamique communautaire. Le récit individuel n’a de sens que s’il peut inspirer, résonner, devenir ressource pour les autres. L’objectif, c’est de montrer que chacun, avec ses forces et ses faiblesses, peut se connecter aux autres pour avancer. Personne ne réussit seul, malgré les fables qu’on nous raconte. En gros un espace de parole n’est pas un plateau télé. La différence, c’est la co-construction. Si la parole recueillie n’alimente pas une action collective derrière, on reste dans la consommation. Chez Narrativ’360, chaque atelier de podcast vise à transformer une histoire individuelle en ressource partagée.

Jombelek : La jeunesse africaine est au cœur des projections démographiques mondiales. Quel récit structurant pourrait offrir à cette génération une vision collective et mobilisatrice ?

Issiakha D. : La jeunesse africaine est déjà en mouvement. C’est la génération la plus nombreuse du continent, mais elle se heurte encore à des obstacles posés par l’histoire coloniale et les dépendances économiques. Le récit structurant doit être celui de la puissance d’agir. Pas de jeunesse-problème ni de jeunesse - sauveuse, mais une jeunesse actrice. L’Afrique a été lumière quand l’Europe traversait le Moyen Âge. Se souvenir de cette grandeur, et la transmettre, c’est vital pour bâtir un imaginaire collectif mobilisateur. Et aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, les livres, les vidéos, nous avons les outils pour créer ce nouveau narratif qui s’inspire entre autres d’un mouvement panafricain qui accompagne une certaine émancipation des esprits.

Jombelek : À l’échelle internationale, comment créer un langage narratif commun sans écraser la diversité des expériences vécues ?

Issiakha D. : Ce langage devrait être comme le jazz. Une grille commune qui permet de dialoguer, mais où chaque instrument garde sa couleur. Cela suppose aussi du respect. Trop souvent, les discours politiques occidentaux à destination de l’Afrique ont été marqués par la condescendance, du fameux discours de Dakar de Sarkozy aux postures hautaines de Macron. Pour avancer ensemble, il faudra de l’humilité, des deux côtés. Quand à nous africains il faut comprendre que l’idée n’est pas d’uniformiser les peuples et les histoires mais tout simplement comprendre que c’est de la multiplicité des histoires que naît ce fameux narratif commun à l’échelle internationale, c’est un peu comme un puzzle.

Jombelek : Avec l’émergence de l’IA générative, quel risque voyez-vous dans la production de récits standardisés qui effacent la singularité culturelle des communautés ?

Issiakha D. : Le risque est énorme. Les IA dominantes (ChatGPT, Claude, Gemini) sont entraînées sur des corpus occidentaux. Résultat : elles reproduisent une histoire mondiale centrée sur l’Occident. C’est une nouvelle forme de colonisation, invisible mais puissante. L’enjeu pour l’Afrique est de créer ses propres bases de données, pour entraîner des modèles qui reconnaissent et valorisent nos langues, nos récits, nos références. Sinon, nos histoires disparaîtront dans les plis de l’algorithme.

Jombelek : Dans vos pratiques, comment distinguez-vous un communautarisme qui préserve et transmet une identité culturelle d’une logique d’isolement qui peut enfermer ?

Issiakha D. : Préserver une langue, une tradition, ce n’est pas du communautarisme, c’est de la vitalité culturelle. Une langue n’est pas seulement un code, c’est une vision du monde. L’UNESCO

alerte : la moitié des langues pourrait disparaître d’ici 2100. Si on perd une langue, on perd une bibliothèque vivante. L’isolement n’arrive pas parce qu’on garde sa culture, mais quand on refuse l’échange.

Jombelek : Dans la fabrique des récits, l’Afrique et l’Europe ont des héritages de colonisation et de domination. Comment imaginer une narration partagée qui dépasse les asymétries du passé ?

Issiakha D. : Il faut avancer côte à côte, dans un rapport égalitaire. Sans effacer le passé parce qu’il faut le dire pour ne pas répéter les erreurs mais sans se figer dans la posture victimaire. L’histoire de l’humanité est faite d’épreuves et d’hybridations. Reconnaître nos blessures mutuelles, mais aussi nos créations communes (de la rumba congolaise aux diasporas en Europe), c’est déjà commencer à écrire une narration partagée.

Jombelek : L’inclusion est souvent présentée comme une valeur universelle. Mais selon vous, à partir de quel moment devient-elle une “soupe” qui efface les particularismes culturels au lieu de les protéger ?

Issiakha D. : Oui, quand elle gomme les aspérités. Quand elle se transforme en injonction à l’uniformité :« À Rome, vis comme les Romains. ”.

Or c’est impossible. Les gens gardent leur langue, leur prénom, leur nourriture, leur imaginaire. Penser qu’une identité doit se dissoudre dans une autre est une illusion. L’inclusion ne doit pas effacer, mais articuler les différences.

Jombelek : NARRATIV’360 œuvre dans des environnements marqués par des héritages multiples. Comment maintenir la force des récits communautaires tout en répondant aux injonctions légales et institutionnelles d’inclusion généralisée ?

Issiakha D. : C’est du funambulisme. Dans mes ateliers, je jongle en permanence entre les exigences du RGPD et la nécessité de laisser la parole brute. Mais c’est aussi ce qui fait la richesse du travail. Trouver un équilibre entre la protection institutionnelle et la vérité des récits, voilà le défi.

Jombelek : Comment la narration peut-elle contribuer à recréer du lien social dans un monde où la promiscuité physique coexiste avec une grande distance émotionnelle et culturelle ?

Issiakha D. : Rien n’est plus fort qu’une histoire pour retisser les liens. Un témoignage d’adolescent en MECS peut toucher un décideur bien plus qu’un rapport administratif. Les récits sont l’anti-solitude. Ils rendent visibles des réalités et favorisent des dispositifs plus adaptés. Ne pas oublier que nous sommes des « animaux sociaux » et que la narration, c’est principalement de la communication, c’est vital pour nous autres êtres humains. Se connecter pour exister.

Jombelek : Les récits ont toujours accompagné les transitions (industrielles, politiques, sociales). Quels récits faut-il inventer pour accompagner la transition écologique à l’échelle Afrique–Europe ?

Issiakha D. : L’Afrique peut beaucoup apprendre au reste du monde. L’économie circulaire, l’agro-écologie, la sobriété des modes de vie sont déjà ancrées dans les pratiques. L’écologie n’est pas une mode, mais une question de survie. Les récits doivent montrer comment ces pratiques locales peuvent inspirer l’Europe, et pas seulement l’inverse.

Jombelek : Comment éviter que l’internationalisation des récits ne produise une uniformisation des imaginaires, au détriment des langues et traditions locales ?

Issiakha D. : En protégeant les langues. Chaque langue est une bibliothèque et une vision du monde. La disparition des langues, c’est la disparition de manières uniques d’habiter la vie. Les politiques publiques devraient avoir comme priorité la préservation et la transmission des langues locales. Comme j’ai pu le rappeler, si l’on perd les langues, on perd les visions du monde. Chaque langue est une bibliothèque. UNESCO alerte déjà : d’ici 2100, 50 % des langues pourraient disparaître.

Jombelek : L’avenir de l’Afrique et de l’Europe passe par la cohabitation de cultures diverses. Comment éviter que la promiscuité imposée par la mondialisation ne conduise à une uniformisation des imaginaires, au détriment de la richesse des identités ?

Issiakha D. : La clé, c’est la polyphonie. Il faut accepter une cacophonie harmonieuse, plusieurs voix qui s’expriment en même temps, pas toujours d’accord, mais capables de s’accorder sur l’essentiel. Prenons Black Panther : un film marquant, mais qui reproduit largement des codes occidentaux, alors que l’imaginaire africain a ses propres ressources.

Jombelek : Quelles collaborations inédites entre artistes, chercheurs et travailleurs sociaux pourraient réinventer la manière dont on écrit l’avenir collectif ?

Issiakha D. : J’appelle de mes vœux plus de transversalité. Artistes, chercheurs, travailleurs sociaux

doivent se rencontrer. Une conférence-débat pourrait se tenir dans une salle de concert, mêlant exposés, rap, conte, expositions d’art. L’utile et l’agréable, la réflexion et le divertissement. C’est ainsi qu’on invente de nouvelles manières de penser ensemble l’avenir.

Jombelek : Selon vous, quelle place doivent occuper demain les communautés diasporiques dans la fabrique des récits internationaux : gardiennes d’une mémoire vivante ou simples variables dans une politique d’inclusion standardisée ?

Issiakha D. : Elles sont des passeuses. Ni gardiens figés d’un passé, ni simples variables de politiques d’inclusion. Elles vivent une culture en mouvement, un métissage permanent. Comme la langue française, qui change sans cesse, de Molière à Booba. La diaspora invente, tord, transforme, et c’est cette créativité qui en fait un acteur majeur de la fabrique des récits internationaux.

Interview faite par Johanne Elie Ernest Ngo Mbelek aka Jombelek

Paris (France), 23 Aout 2025

Add comment

Comments